港のターミナルの直ぐ右手には古風な石門がある。

夕方までにはまだ少し時間があったので、この門の先まで歩いて行く。

石門の先はちょっとした公園になっている。

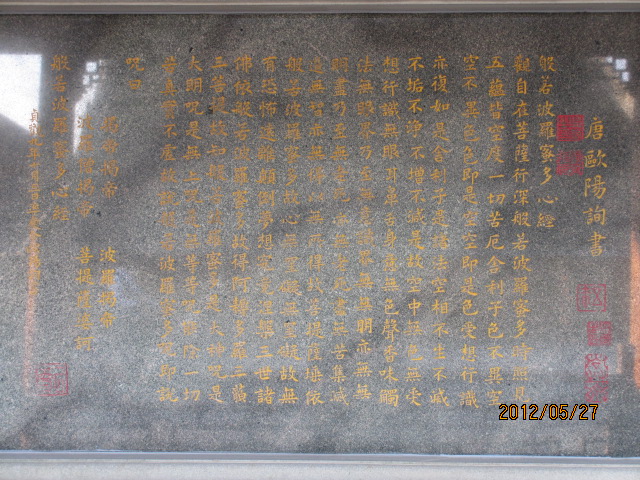

左手の山側には石板で造られたお経文が、何枚もレイアウトされていた。これは般若心経。

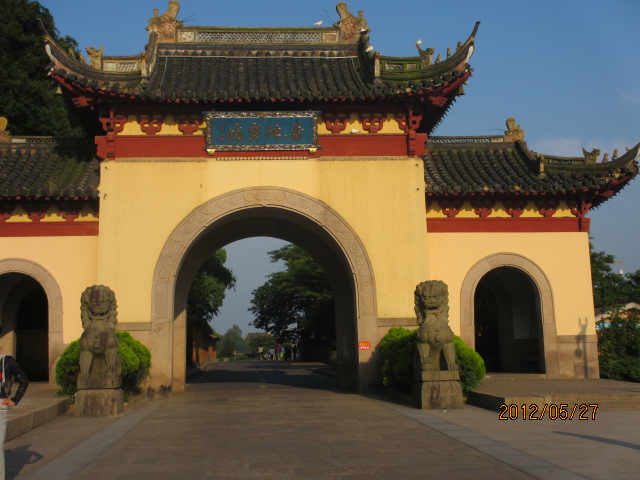

小公園の突き当りには海に面したお寺の山門が見える。

山門には何て書いてあるだろう。・・ああ、「南海聖境」か。

普陀落が屋島の5倍も6倍も大きな島だと言っても、島であることには違いない。佛頂山の麓のバス停からバスに乗ってしまえば、港のターミナルまではおよそ20分もかからない。夕食にはまだ早く西日も高い。ターミナルの右手には石造りの由緒あり気な大門があって、その大門の奥にはまた何かありそうだ。先刻バスで戻ってきた時に通り過ぎたが、何かお寺の屋根のようなものも見えた。少し時間があるのでちょっと散歩してみよう。

その石造りの大門を潜って先に進むと、海岸沿いの良く整備された遊歩道になっている。大門の手前には江沢民の揮毫による「海洋佛國」の巨石が鎮座している。江沢民は達筆なのか、彼の揮毫による記念碑は中国のあちこちで目にする。それとも、彼の政経分離、経済優先策によって、各地の観光が開発され、この島の観光も又ターミナルから続くこの遊歩道も、彼の発案により整備されたのだろうか。いずれにしてもあちこちに彼の偉大な足跡が残されている。

さてこの遊歩道の左手、山側には石板で作った仏教経典が何枚となく嵌めこまれている。仏教聖地に相応しいレイアウトだが、しかし果たして今の中国人にこの旧漢字のお経文が読めるだろうか。繁体字とは似ても似つかない簡体字に改変された所謂現代漢字で教育を受けた今の中国人には、これ等の旧体字は殆ど読めないだろう。いやしかし、お経というのは読めないところ、分からない処が多ければ多いほど、却って有難いのかも知れないが・・。

石板の般若心経を途中まで目で追い、そんなことを考えながら先に進むと右手の海際に又古風なお寺の山門が見えてくる。近付いて眺めると、山門には「南海聖境」、「登彼岸」と山号が記されている。「観音洞」のことだ。その山門を潜ると目の前は海。古い石造りの突堤が海に伸びていたが、ここが昔の船着き場だったのかも知れない。荒波を越えてやって来た参詣者はこの埠頭に上陸し、先ず最初に観音様にお参りをした。そんな雰囲気のあるお寺と古めかしい埠頭を囲む小さな入り江だった。

その石造りの大門を潜って先に進むと、海岸沿いの良く整備された遊歩道になっている。大門の手前には江沢民の揮毫による「海洋佛國」の巨石が鎮座している。江沢民は達筆なのか、彼の揮毫による記念碑は中国のあちこちで目にする。それとも、彼の政経分離、経済優先策によって、各地の観光が開発され、この島の観光も又ターミナルから続くこの遊歩道も、彼の発案により整備されたのだろうか。いずれにしてもあちこちに彼の偉大な足跡が残されている。

さてこの遊歩道の左手、山側には石板で作った仏教経典が何枚となく嵌めこまれている。仏教聖地に相応しいレイアウトだが、しかし果たして今の中国人にこの旧漢字のお経文が読めるだろうか。繁体字とは似ても似つかない簡体字に改変された所謂現代漢字で教育を受けた今の中国人には、これ等の旧体字は殆ど読めないだろう。いやしかし、お経というのは読めないところ、分からない処が多ければ多いほど、却って有難いのかも知れないが・・。

石板の般若心経を途中まで目で追い、そんなことを考えながら先に進むと右手の海際に又古風なお寺の山門が見えてくる。近付いて眺めると、山門には「南海聖境」、「登彼岸」と山号が記されている。「観音洞」のことだ。その山門を潜ると目の前は海。古い石造りの突堤が海に伸びていたが、ここが昔の船着き場だったのかも知れない。荒波を越えてやって来た参詣者はこの埠頭に上陸し、先ず最初に観音様にお参りをした。そんな雰囲気のあるお寺と古めかしい埠頭を囲む小さな入り江だった。

海に面したお寺。観音洞。

山門を入ると、もう直ぐにも海だ。

遠くの磯で遊ぶ子供達。

釣り上げられた魚も放置されていた。

普陀落の海を前に1枚。

観音様にもお参りする。

この辺の海は「定海」と言われ、そこの都督が大書した文字が巨岩に刻まれている。

湾を隔てた岬の先の観音と、この寺の手前の観音の二つが並んで立っている。

「山海大観」「無人我相」。

遠方に夕暮の佛頂山が見えている。